観光マップ

上富田町観光マップ

上富田町の観光地

-

畑山橋(潜水橋)

川が荒れても流されない様に手すりのない橋、潜水橋は地域の方にとっては重要な移動道路ですが渡るととても楽しいです。

特に上富田町の富田川付近は世界遺産八上王子跡と稲葉根王子跡があり、昔の田舎を感じる景観は日本人なら誰もが癒やされる事間違いなし。

上富田にはここ畑山橋ともう一つ山王橋という潜水橋もあり、ゆる旅にオススメのスポットです。

観光

-

菓舗 多加美(たかみ)

大手菓子企業で経験を積んだ店主が、昭和56年に独立して構えた和菓子店。

当初から酒まんじゅうをメインに販売している。

白くやわらかな生地に包まれたあんこは、こしあんと白あんの独自配合。

口に入れれば、日本酒の風味がパッと弾けるように広がるが、余韻なくするりと消えていく。

その繊細な味は評判を呼び、口コミで来店する人が大半を占める。

飲食

-

焼肉三国一EX上富田店

当社は明治18年、精肉店として創業以来長年培った“知識・経験・技術”を活かした仕入れを行っています。

自慢のお肉は、産地にこだわるのではなく、仕入れの時期に応じて全国から上質な肉を見極め、厳選吟味した新鮮なお肉を使用しています。

飲食

-

常喜山 成道寺

成道寺は下鮎川(加茂)にあって山号を常喜山といい、町域の東端にある臨済宗妙心寺派の寺院で、本尊は釈迦牟尼仏である。

当寺の由緒の源になっている寛文六年(1666)の「寺院改」([宇井文書])によると、

禅宗関山派 常吉山成道寺 鮎川村 創営之時代知不申候、八十年以来代々禅宗住持仕来候、在所卜程隔候ユヘ六年以前在所之内ヘ引申候、古之寺地ハ年貢地、只今ハ山ヘ引申故寺内年貢無之候

と記されている。創建の年代や由緒等の詳しいことは不明であるが、当寺の棟札によると、最初寺院は字寺平(大塔村鮎川)にありしを、寛永四年(1627)に字加茂に移し、同年八月十三日に上棟を挙行したとある。(『鮎川村郷土誌稿本』参照)また本堂裏の墓地内(松田家墓地)に、寛永八年(1631)、寛永九年、慶安三年銘の一石五輪塔が祀られていることなどから、寛永年間には寺観が整っていたと推察することができる。また古くは山号を常吉山といわれていたが後に常喜山と改められたことがわかる。

「上富田町史 史料編下より」

観光

-

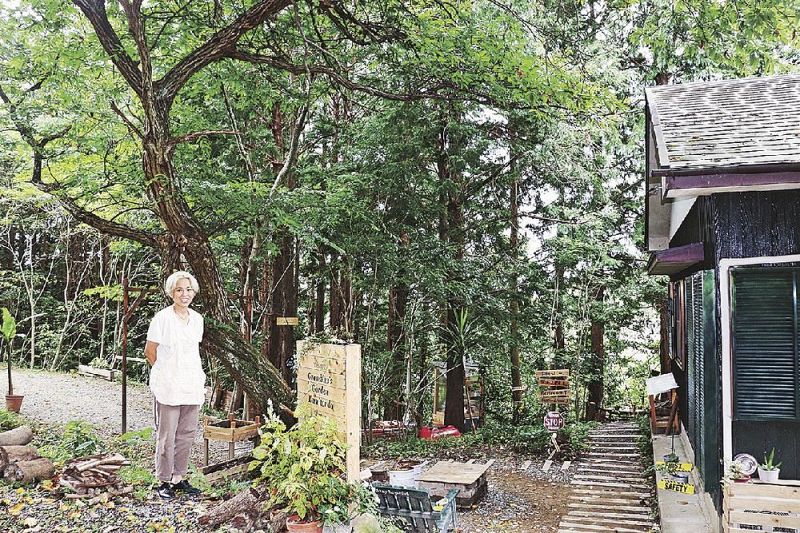

Grandma’s Garden Kamitonda

Grandma’s Garden Kamitonda

(グランマズガーデンカミトンダ)

1日4組限定のキャンプ場

周りがいきなりキャンプブームに..

キャンプ場も賑わいまたそれも楽しかったりする

そんな中で、ちょっと静かに森の中で自分自身の時間を大切に過ごされたい

そんなキャンパーさんにGGKで時間を使っていただけたらなと

自然を存分に感じれる空間をイメージし準備をしてきました。

自然と一体化した空間を楽しんでいただければと思います。

宿泊

-

すがちゃんの味 旨いや

上富田町岩田にある、お弁当専門店(夜は居酒屋)です。

「立岩農園」のお母さんが作る、手作りのお弁当。

農園のお米を使っているので、ごはんもとても美味しいんです。

飲食